El ciclo “Cine realizado por mujeres” no tomó forma hasta 1978, en una España ya en Transición, y organizado por las integrantes de la Asamblea de Mujeres de Donostia, suscitando opiniones disímiles entre las realizadoras invitadas al ser agrupadas bajo tal paraguas, siendo ello no algo negativo sino punto de conversación y debate entre ellas. Pero aquí se trata del germen, las primeras ideas. Estamos en 1975, Año Internacional de la Mujer, proclamado así por la ONU, que convocó una conferencia internacional para promover los derechos correspondientes. Y es a raíz de esto que surge, en el Festival de San Sebastián, la propuesta de diversos coloquios “en torno a este tema tan general”.

En el contexto de la resquebrajante edición XXIII del Festival, en la que algunos cineastas ya sustraen sus películas de la programación como protesta ante las últimas condenas a muerte del franquismo, ¿qué habría significado la concreción del programa que aquí se esboza?

A la luz del contexto mundial actual, tiremos del hilo de otro ‘Documento del día’ de años previos –uno en el cual se cita a Martel, que aparece y reaparece aquí, en los documentos y en el Festival– diciendo “vamos de espaldas hacia lo siguiente, con la mirada vuelta hacia el pasado”. Sabiendo que la función del hipocampo capaz de proyectar aquellas imágenes de la memoria es la misma capaz de proyectar las imágenes recién inventadas, o, dicho de otro modo, sabiendo que ver e imaginar el pasado no conocen gran distinción en nuestra psiquis: imaginemos, ¿qué podría haberse oído y murmurado en tal ciclo, tal año?

¿Qué tendrían para decir concretamente Loden, Duras, Bellon, Cavani, Chytilová y Guido, o Molina, Miró y Mariscal? ¿Qué palabras, ese año, de haberse concretado la invitación a la mesa redonda de una figura tan antifascista como Edgar Morin?

No se trata de obligar al cine a un discurso político específico, ni volverlo forzadamente y todas las veces, una herramienta para la sublevación, ni del feminismo como único portador de la disidencia, sino del ruido inevitable que es capaz de suscitar el cine cuando es realizado con libertad.

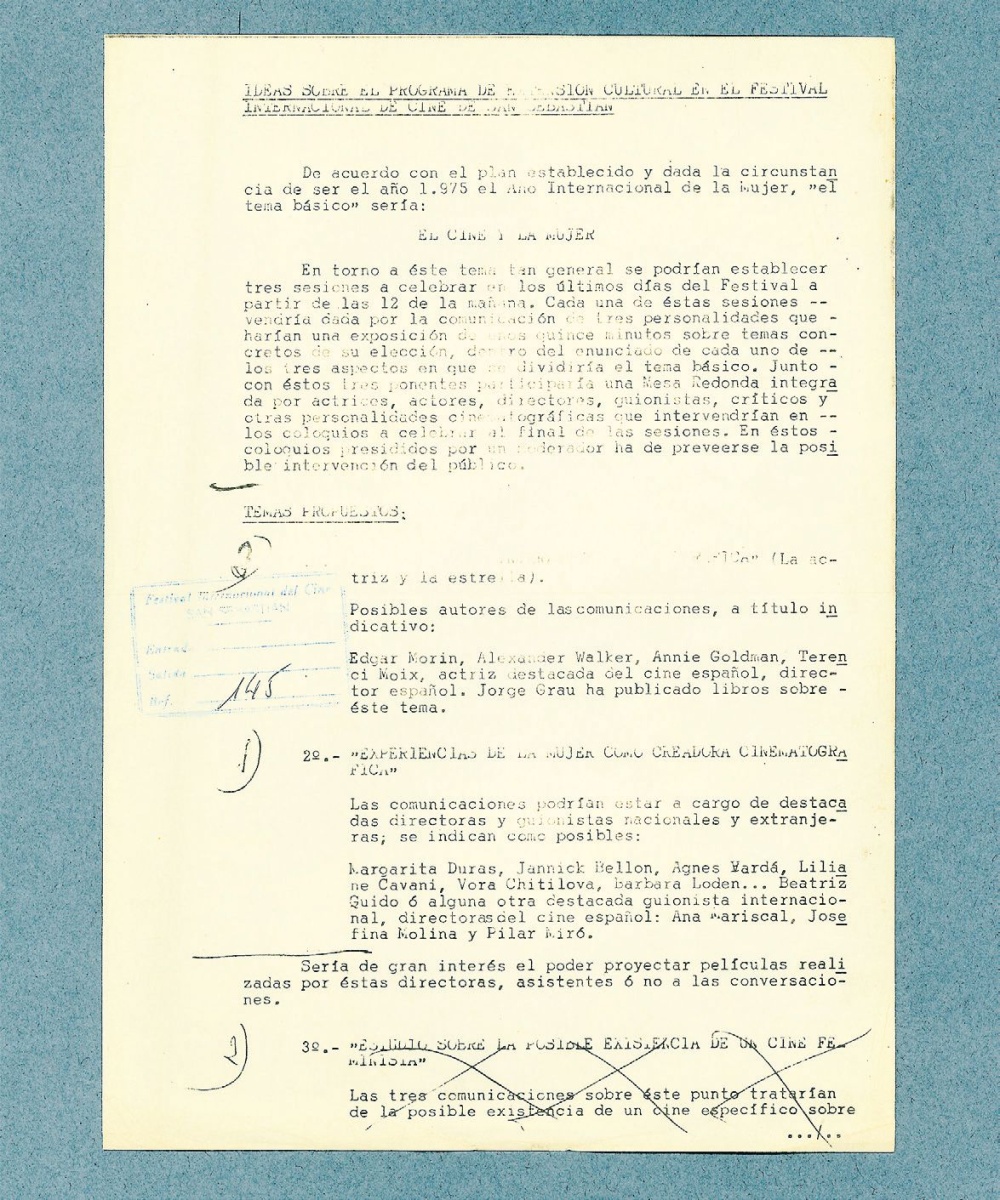

Cabe notar que decir aquí feminismo es hablar desde el presente, ya que, en su forma, el documento denota la aceptación de estas ideas solo dentro de un perímetro estricto: “Estudio sobre la posible existencia de un cine feminista” aparece detrás de tachones cruzados, como si se situara detrás de un alambre de púa, mientras que la “Experiencia de la mujer como creadora cinematográfica” tiene apuntado un “1º” al lado.

Surge entonces la sospecha (o la certeza): la dirección del Festival, con Miguel de Echarri al frente, en el año de la muerte de Franco, intenta –mediante el impulsodel llamado cine de mujeres– promover la reputación de un festival abierto, moderno, mientras que, a ojos del mundo, decae la posibilidad de continuar con el ya largo y sostenido régimen. Pero ¿y si el ruido se volvía incontenible?

Lo escrito primero fue imaginado, y vive. Permite además entrever la lucidez, creciendo primero como una idea extraña, a raíz de otra idea en boga. Yo las veo, las veo acudiendo a la invitación en grupo, las veo encontrando una lengua en común, una lengua propia e inventada. Sobre todo, eso, inventada.

Si vamos de espaldas hacia lo próximo, ver a través de la luz diáfana de las huellas materiales que quedan –que son los archivos– puede dar perspectiva. Las alternativas no surgen de la nada (out of the blue), como dice Mulvey en su ensayo “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975), sino que podríamos decir que (aquí) es una concatenación de ideas en ciernes que van siendo deseadas, vinculándose y vinculándonos, trayendo consigo lo que articula la lucidez. Lucidez con la cual se sale del blues de la opresión y la violencia. Lo que está claro es que, como escribe Carolina Sanín, “en la imaginación viven los caminos”.

Elisa Juri