Hay mitos inagotables, abiertos a lecturas e interpretaciones desde los más variados puntos de vista. Dos siglos después de que Mary Shelley escribiera “Frankenstein o el moderno Prometeo”, su criatura sigue devolviéndonos una imagen de lo que somos. Guillermo del Toro lo sabe bien: su cine siempre ha mirado a los monstruos con una mezcla de ternura y fascinación, como si en ellos se escondiera nuestra parte más frágil. Por ello, resultaba casi inevitable que, tarde o temprano, se encontrara cara a cara con el mito de Frankenstein.

Su nueva película, presentada a concurso en la última edición del Festival de Venecia, no es una mera relectura gótica. Es un diálogo personal con la creación y la responsabilidad, un viaje que enfrenta el impulso humano de dar vida y el vértigo de ser incapaz de controlar lo creado. Ser dios o jugar a ser dios: ahí se late el corazón de un relato que Del Toro convierte en reflexión de plena actualidad.

El cineasta no se limita a ilustrar la novela de Mary Shelley; la abre a una lectura contemporánea. Un presente en el que las cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial o la manipulación genética están al orden del día y hacen que la vieja pregunta —¿podemos crear lo que no podemos gobernar? – suene más urgente que nunca. En su mirada, la creación no es un gesto heroico, sino un salto al vacío en el que la ambición convive con el peso de una culpa inevitable.

Del Toro ha trabajado toda su carrera para recordarnos que el verdadero monstruo rara vez habita en lo extraño. Desde El espinazo del diablo hasta La forma del agua, ha reivindicado lo diferente como espejo de nuestra fragilidad. En Frankenstein, esa idea alcanza su expresión más pura: la criatura es reflejo de su creador y, por extensión, de una sociedad incapaz de aceptar lo que no comprende. La incomodidad nace de reconocernos en ese rechazo: tememos al que se sale de lo normativo porque expone lo que preferimos ocultar de nosotros mismos.

Así, la película trasciende el mito clásico para convertirse en una parábola sobre el miedo a lo diferente, un miedo tan vigente hoy como en la Europa romántica de Shelley. Lo admirable aquí es cómo actualiza la parábola sin traicionar su esencia. El científico de esta historia no es solo el demiurgo ambicioso de la novela: es también un hombre vulnerable, consciente de las consecuencias de su acto. Víctor Frankenstein no es un simple icono del exceso científico: es un personaje de carne y culpa, que dialoga con nuestros propios debates sobre los avances científicos.

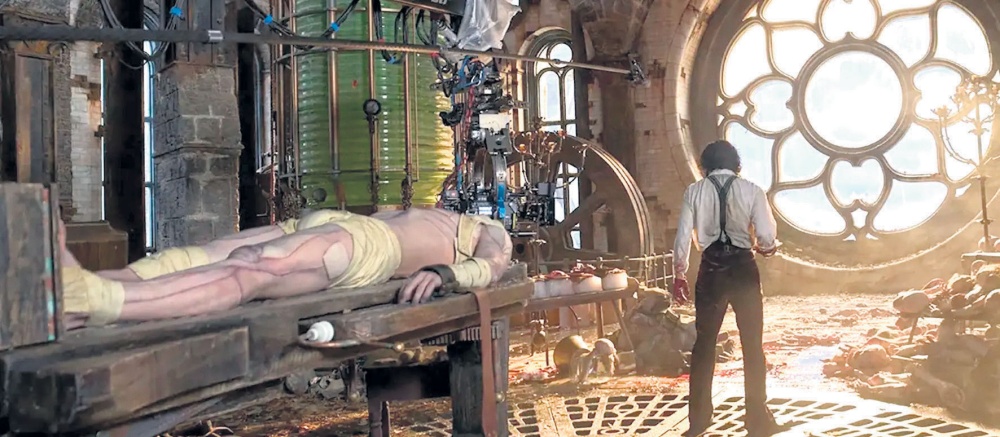

Visualmente, la película es puro Guillermo del Toro. Cada plano parece un cuadro que opone la luz y la sombra, creación y pecado. Espacios enormes en los que el creador se hace pequeño, paisajes que recuerdan a la pintura romántica y una fotografía que envuelve todo con un aura de leyenda. La banda sonora de Alexandre Desplat alterna pasajes casi litúrgicos y otros en los que llega a imponerse a la imagen.

Más que contar otra vez la historia, Del Toro la reconcilia con su origen literario. Nos devuelve a Shelley, a su fábula de terror filosófico sobre la creación y el abandono, sobre la necesidad de ser amado y de amar. Aquí, la criatura no es una aberración: es una vida que reclama un lugar en el mundo. Y en ese gesto late la emoción que atraviesa todo el cine de Del Toro: la certeza de que lo que nos hace humanos no es la perfección, sino la búsqueda de un vínculo.

Inmaculada Pilar Colom