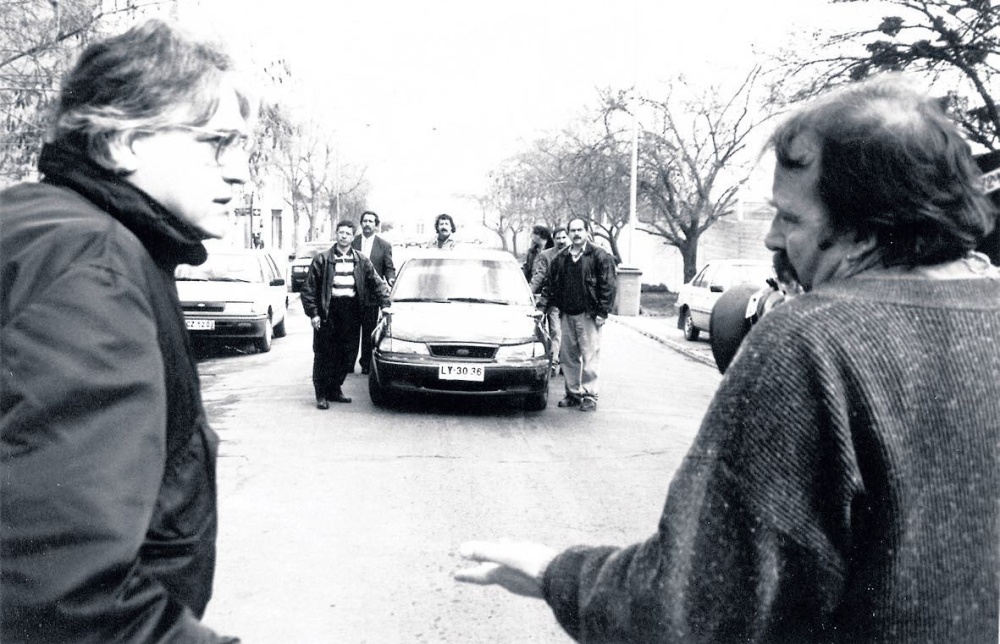

Patricio Guzmán regresó a Santiago de Chile en 1996, en busca de algunas de las personas que participaron en su magna La batalla de Chile (1975- 1979), película dividida en tres partes en la que el cineasta había pulsado la experiencia de la Unidad Popular y el final del sueño demócrata marxista del presidente Salvador Allende.

Chile, la memoria obstinada (1997), film de 59 minutos de duración realizado en coproducción entre Canadá y Francia, comienza con imágenes del ataque aéreo de las fuerzas golpistas a la Casa de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973. El primer entrevistado es un hombre llamado Juan que aquel aciago día para Chile, para la democracia y para la geopolítica internacional, iba a casarse. Juan es uno de los que defendió el palacio presidencial y sobrevivió. Estuvo preso hasta el 24 de septiembre y dos días después pudo contraer matrimonio. Convertido en ayudante del equipo de rodaje, Juan, al igual que Guzmán, vuelve por primera vez en veintitrés años a la Casa de la Moneda. Hay un momento sobrecogedor, inesperado, en el que Juan camina por un pasillo hablando a la cámara y por detrás pasa un hombre, un funcionario de palacio. La forma en la que Juan se sobresalta y se gira al oír pasos detrás suyo lo dice todo sobre el miedo que se instaló en los demócratas chilenos al triunfar el golpe de Estado de Pinochet.

“Para muchos, el tema de la memoria es un tema cerrado”, asegura el director de Chile, la memoria obstinada. La película quiere luchar contra el olvido. “Con la memoria sufrimos, pero también es lo que nos hace vivir” le dice uno de los entrevistados, un viejo pintor. Guzmán conversa con gente que conocía de entonces y con otras personas: el pintor, un profesor universitario, varios cineastas, exguardias de Allende, la sirvienta del presidente –que habla emocionada de él y de que la convivencia de mil días en el palacio presidencial fue lo mejor que ha vivido nunca– y un médico que atendió a algunos de los encerrados en el Estadio Nacional de Chile, convertido en campo de represión. También recupera el contacto con su tío Ignacio, para quien “recordar es volver atrás, mirar lo que pasó, recordar los hechos”, palabras sabias que pronuncia mientras toca entrecortadamente al piano, con dedos frágiles, la “Sonata para piano nº 14 Claro de luna” de Beethoven. Ignacio escondió en su casa los rollos de La batalla de Chile mientras su sobrino Patricio permanecía detenido en el Estadio.

Durante una parte de Chile, la memoria obstinada, Guzmán se entrevista con hombres y mujeres anónimos que se reconocen, o reconocen a amigos vivos, muertos o desaparecidos, en las fotos tomadas aquel 11 de septiembre. También les muestra una copia en video de La batalla de Chile para que le ayuden a identificar a los que salen. Una mujer llamada Carmen Vivanco apenas cree ser ella en las imágenes. Después explica que casi toda su familia está desaparecida desde entonces. Guzmán deja que hable para mostrar después su silencio durante unos segundos que son eternidad.

Entre todas estas imágenes del recuerdo experimentado por la gente que lo vivió, Guzmán intercala debates entre jóvenes actuales que se posicionan a ambos lados del escenario ideológico. Quizá sorprenda, en 1996 y ahora, que muchos de estos jóvenes estudiantes digan que el golpe de Estado fue necesario. Otros no lo ven así: “Nosotros somos la consecuencia de ese golpe. El gobierno actual debería darnos una explicación” comenta una estudiante, poniendo el dedo en la llaga de uno de los temas que enuncia la película, el de la información manipulada cuando no existían aún conceptos como el deepfake.

Especialmente emotivo es el fragmento dedicado al operador Jorge Müller, el gesto que Guzmán le debía a quien fue el director de fotografía de La batalla de Chile, un joven no especialmente politizado a quien definen con ironía como un “desviado pequeño burgués” porque le gustaba la ropa, el vino y la marihuana. Internado en el centro de tortura Villa Grimaldi, Müller tenía veintisiete años cuando fue declarado desaparecido.

Quim Casas