En los años treinta del siglo pasado, en Nueva York ya pasaba lo que, ahora mismo, casi un siglo después, pasa en tantas zonas de tantas ciudades: la depredadora especulación inmobiliaria que expulsa de sus hogares a vecinos de toda la vida en provecho del turismo desbocado y de los nuevos ricos. Esto es lo que sucede en Dead End (1937), la película de William Wyler. Como reza el texto introductorio, el East Side de la ciudad de los rascacielos era un barrio paupérrimo y desatendido hasta que los ricos descubrieron el atractivo de su pintoresquismo y comenzaron a edificar bloques de lujo. Las primeras imágenes de Dead End describen el lugar con elegantes panorámicas en virtuosos decorados de estudio (una imposición innegociable del productor Samuel Goldwyn: Wyler prefería escenarios reales), centrando el foco en una calle que divide las viviendas de las clases pudientes, que cada no che celebran fiestas en sus terrazas, y las de las gentes humildes proclives al delito y la delincuencia (Jacques Tati, en Mi tío, utilizaría un muro en ruinas con fines parecidos, aunque sin brotes de criminalidad en ningu no de los dos lados).

Lillian Hellman adaptó aquí una obra de teatro de Sidney Kingsley, autor al que Wyler volvería en Brigada 21 (1951). Entre la frondosa fauna que convoca la película destaca especialmente un puñado de adolescentes parasitarios y andrajosos (los llamados Dead End Kids, los mismos que estrenaron la obra en los escenarios), carne de suburbio adicta a las peleas, los hurtos y la fanfarronería, cuyo futuro se intuye escasamente esperanzador. Luego está el reencuentro (e inminente enfrentamiento) entre dos hombres que crecieron en el barrio y fueron amigos. Uno marchó y ahora regresa convertido en gánster sin escrúpulos buscado por la policía (Humphrey Bogart); se ha hecho la cirugía plástica para no ser fácilmente reconocido (Bogart, pues, ensayando su memorable papel protagonista de La senda tenebrosa). El otro, arquitecto en paro (Joel McCrea), siempre estuvo allí, al lado de los desfavorecidos, y tiene el corazón dividido, aunque ni él mismo lo sabe, entre dos modestas vecinas, una de ellas (Sylvia Sidney), hermana de uno de los más conflictivos adolescentes, el que con su conducta desencadenará el drama.

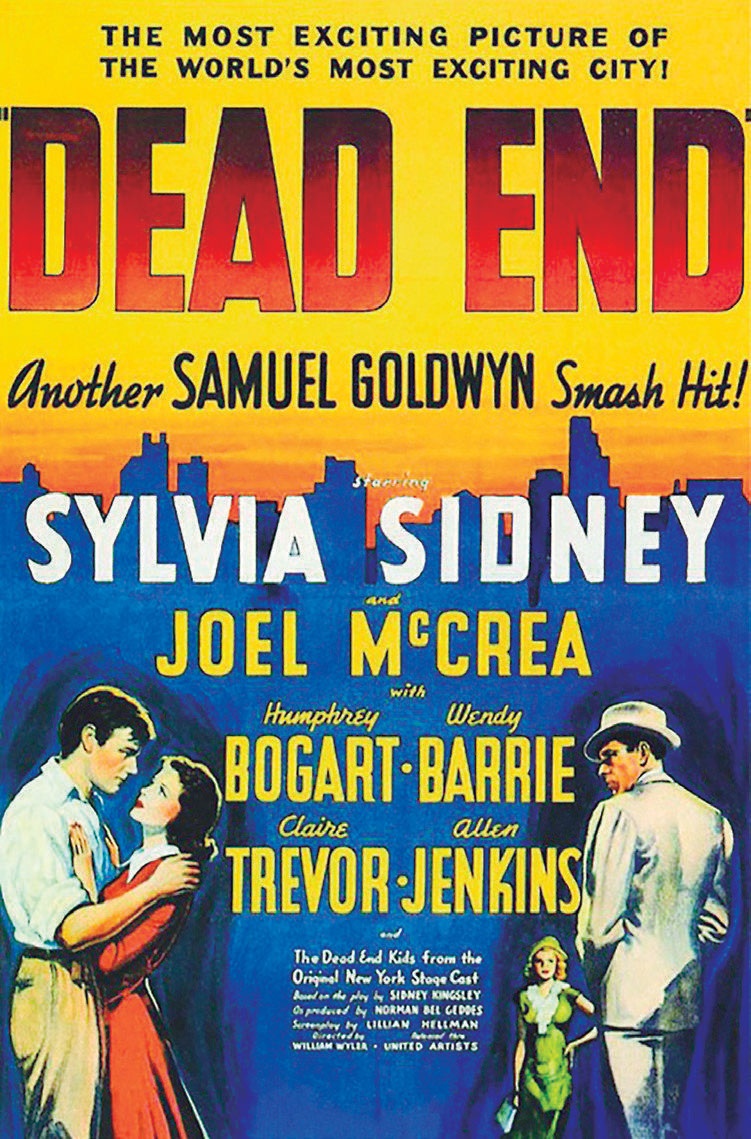

El olfato bien adiestrado de Goldwyn, que pagó 165.000 dólares, unpastón, por los derechos de la obra de Kingsley, no falló: Dead End fue el éxito que el todopoderoso productor anhelaba y obtuvo cuatro nominaciones al Oscar: película, fotografía (Gregg Toland, brillante trabajo con las luces y las sombras), actriz secundaria (Claire Trevor, que interpreta a la chica que Bogart quiere recuperar en su retorno al barrio y que se ha prostituido) y decorados (Richard Day). El guion de Hellman, que suavizó algunos aspectos de la obra original (el personaje de McCrea en teatro era inválido y huraño, por ejemplo), no fue considerado. Y es que, pese a la solidez formal del con junto, Dead End peca de didac tismo y moralina, propone un dis curso edificante difícil de digerir y que se sitúa en la misma línea que al año siguiente abriría Forja de hombres y seguiría poco después La ciudad de los muchachos, las dos películas en las que Spencer Tracy se puso la sotana del padre Flanagan para encarrilar a jóvenes descarriados barriobajeros.

Jordi Batlle Caminal